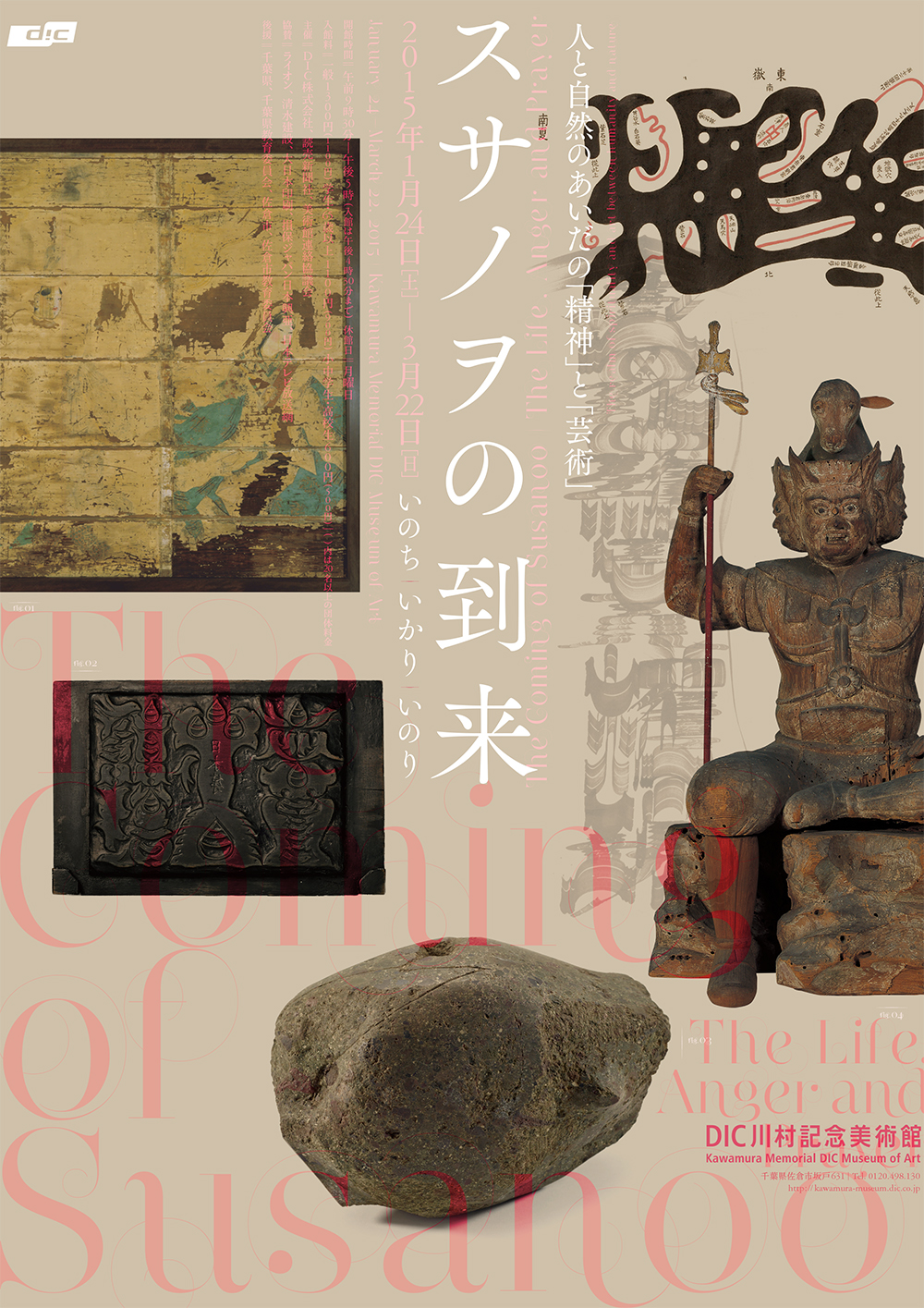

スサノヲの到来―いのち、いかり、いのり

人と自然のあいだの「精神」と「芸術」

2015年1月24日(土) - 3月22日(日)

- 時間:

- 9:30-17:00(入館は16:30まで)

- 休館日:

- 月曜

- 主催:

- DIC株式会社、読売新聞社、美術館連絡協議会

- 協賛:

- ライオン、清水建設、大日本印刷、損保ジャパン日本興亜、日本テレビ放送網

- 後援:

- 千葉県、千葉県教育委員会、佐倉市、佐倉市教育員会

入館料

- 一般 1,300円

- 学生・65歳以上 1,100円

- 小中学生・高校生 600円

団体(20名以上):

- 一般 1,100円

- 学生・65歳以上 900円

- 小中学生・高校生 500円

障害者手帳をお持ちの方

(付き添い1名まで同料金):

- 一般 1,000円

- 学生・65歳以上 800円

- 小中学生・高校生 400円

※各種割引適用には学生証や保険証などの身分証明書が必要です

概要

人間は太古より自然に向き合う生活の中から豊かな精神を育んできました。自然や神話に関する精神は芸術の分野でも重要なテーマとなっています。日本人は古来自然と密接に関わってきましたが、古事記や日本書紀をひもとくとき、人と自然の関係の象徴として見いだされるのがスサノヲです。

スサノヲには、荒ぶる神としてのイメージがありますが、同時に、和歌の始祖として繊細な美意識をあわせ持ち、既存のものを原点にもどし新たな文化を創造する神でもあります。そして、物事の本質を気づかせる喚起力、事態を反転する起爆力、芸術家にインスピレーションを与える力によって、時代の変革期に重要な示唆をわれわれに与えてきました。

本展はスサノヲ的な表象をたどることで、自然や、知性を超えたものと、人間とのあいだの精神の深層をあらためて見つめ、現在における芸術のあり方を捉え直そうとするものです。

展示では、縄文土器にはじまり、神像などの歴史的資料や、芭蕉、円空など文学や芸能に関わる資料、平田篤胤、田中正造、南方熊楠、折口信夫らの探求(異界・妖怪研究の絵図、菌類彩色図譜、書など)、さらには岡本太郎、若林奮ほかスサノヲの精神を共有する現代の美術作品を一堂に紹介します。また、当館では、これらの資料や作品約260点を、コレクション展示室を交えながら、美術館全体を用いて展覧します。本展が文化の精神的基層に触れ、芸術作品をさらに深く理解する機会となればと考えています。

コレクションとの関わり

自然や神話に関する精神は欧米の美術でも重要なテーマであり、それらは当館のコレクションにも見ることができます。マイヨールの《ヴィーナス》やブールデルの《果実》はローマ神話の女神を題材とし、シャガールの《ダヴィデ王の夢》は旧約聖書の古代イスラエルの王が描かれ、また、カンディンスキーは神話的世界や神秘主義思想から大きな影響を受けています。さらにロスコはその活動初期において神話を研究し古代芸術の象徴に基づいた作品を描いた後に、独自の芸術を完成させています。

「スサノヲの到来―いのち、いかり、いのり」展では、当館のコレクション展示とともにご覧いただける構成を予定しており、あわせて、自然と人間の境界を彫刻で探求した若林奮の代表作《振動尺》(当館コレクション)を特別展示します。東西の表現を見比べながら、新たな観点から当館のコレクション作品をご鑑賞ください。

講演会

「スサノヲ力の探究と表現~その爆発の形を考える」

鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター教授)

2月1日(日) 14:00-15:30

13:00より館内受付で整理券配布|定員50名|入館料のみ

「スサノヲの系譜―極端に走る思想」

川島健二(民俗学研究)

3月21日(土・祝) 14:00-15:30

13:00より館内受付で整理券配布|定員50名|入館料のみ

ワークショップ

「まいか」塩香作り

季節の植物と荒塩でオリジナルのモイストポプリを作ります。

講師:栃木美保

2月28日(土) 14:00-16:00

要予約|定員15名|入館料のみ

「いのり」のしぐさ―言葉をつくるワークショップ

48ヵ所の水鏡の写真と、そこから汲んできた水を用いて言葉が生まれる水際を体験します。

講師:タカユキオバナ

3月15日(日) 14:00-16:00

要予約|定員20名|入館料のみ

ギャラリートーク

学芸員によるギャラリートーク

2月21日(土)、3月7日(土) 14:00-15:00

予約不要|エントランスホール集合

ガイドスタッフによる定時ツアー

講演会とギャラリートーク開催日を除く毎日 14:00-15:00

予約不要|14:00エントランスホール集合|入館料のみ