主なコレクション

20世紀美術を中心とした多彩なコレクションの中から、当館を代表する作家・作品、その特徴やみどころをご紹介します。

レンブラント《広つば帽を被った男》

Gallery 102 ─ Rembrandt

17世紀オランダを代表する画家レンブラント・ファン・レイン(1606–1669)は、バロック的明暗法と巧みな心理描写によって、神話や聖書に基づく主題や肖像画などを手がけたことで知られています。17世紀初頭、アムステルダムはヨーロッパの国際商業の中心地として、著しい経済的発展のただ中にありました。レンブラントはここに1631年の末頃に移り住み、富裕な商人や聖職者、市政に携わる人々などアムステルダムの市民の肖像画を数多く制作します。この作品もその1枚で、モデルの男性はその服装などから、裕福な市民のひとりであったと推察されます。モデルの顔には画面左方から光が当てられ、その生き生きとした表情が陰影豊かに描き出されており、肌や髭・髪の毛、レースの襟や黒い衣裳など、質感をリアルに再現した細部の描写も見事です。

この肖像画は当初、モデルとなった男性の妻の肖像と一対であったことが分かっています。肖像画を注文した夫婦の家で並べて飾られていたはずの2枚の絵は、おそらくはモデルの子孫が財産を継承していく過程で別々になってしまったのでしょう。妻の肖像は現在、アメリカのクリーヴランド美術館に所蔵されています(《婦人の肖像(Portrait of a Lady)》、1635年)。《広つば帽を被った男》はMOA美術館にある《自画像》、アーティゾン美術館の《聖書あるいは物語に取材した夜の情景》と並び、日本のパブリック・コレクションに所蔵されている数少ないレンブラントの油彩画のひとつです。

当館では19世紀以降の西洋近代絵画とは異なる時代の手法・趣きを来館者に感じてもらうため、この《広つば帽を被った男》を他の作品と並べず、独立した一角に展示しています。

© 2022 - Succession Pablo Picasso - BCF (JAPAN)

印象派とエコール・ド・パリ

Gallery 101 ─ From Impressionism to the Ecole de Paris

クロード・モネ(1840–1926)は1899年頃より没年まで、自邸の庭に造った睡蓮の池を描き、200点以上の作品を残しました。その大きな特徴は、水面の一角を切り取るように描き、地平線や水平線、空など、従来の風景画に不可欠な要素を除いて、画面を構築したことです。ここでは睡蓮の花の点在する水面の左側と右側に、対岸に立つポプラと枝垂れ柳が濃緑の影を落とし、その間には空の映り込んだ明るい緑色の部分が広がっています。水面という限りなく平たい対象と、水面に浮かぶ睡蓮、そして映りこんだ景色の奥行きが共存し、虚実の交錯する不思議な世界です。同じ年にモネは、本作とほぼ同構図でサイズも似通った縦長のフォーマットの作品を約15点手がけています。色調の異なるそれらは、画家が同じ景色を時間帯によるさまざまな陽光の変化の下で描いたことを伝えています。

丸みある曲線と直線が幾何学的な形を描くグレーの画面。まるで海辺の木片や石など雑多な漂流物を組み立てたような面白い構成ですが、作者のパブロ・ピカソ(1881–1973)はここに眠る女性の姿を表したようです。中央の円形が白い歯の並んだ口、その周りを囲む椎茸のような形が頭と首で、二つの三日月型ラインは閉じた瞼です。長く伸びた首の下に重なるのは豊満な胸でしょう。ひとつひとつの形は平たい印象がありますが、重なるように描かれていることで奥行き感が生まれています。ピカソは1927年の春に、こうした口を開けて眠る女性像を少なくとも5点手がけました。呑気に開いた口にズラリと並ぶ歯列。まろやかな体つきの女性は意外な獣性を秘めているのかもしれません。

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2023, Chagall® G3388

20世紀の前半にパリで活躍した外国人画家たちの総称である「エコール・ド・パリ」の人物のうち、特によく知られるマルク・シャガール(1887–1985)。ロシア系ユダヤ人である彼は、ナチスの侵略が進むフランスからアメリカへの亡命を余儀なくされました。《赤い太陽》は画家がフランス帰還後、間もなく制作した作品です。謎めいたモティーフが無重力空間を遊泳するような独特の世界はシャガールに特徴的なものです。闇の黒さを背景に、人物や動物、花束などが、堂々と色鮮やかに浮かび上がる様子は、暗い時代を経て再生に向かおうとする当時の画家の心の反映のようです。燭台の左下には、黒い絵の具地を何か硬いもので引っ掻いて薄い線刻を施しているのが確認できます。そこに描かれているのは若き日のシャガール自身がカンヴァスに向かう姿です。

抽象美術の誕生と展開

Gallery 103 ─ Early Abstration

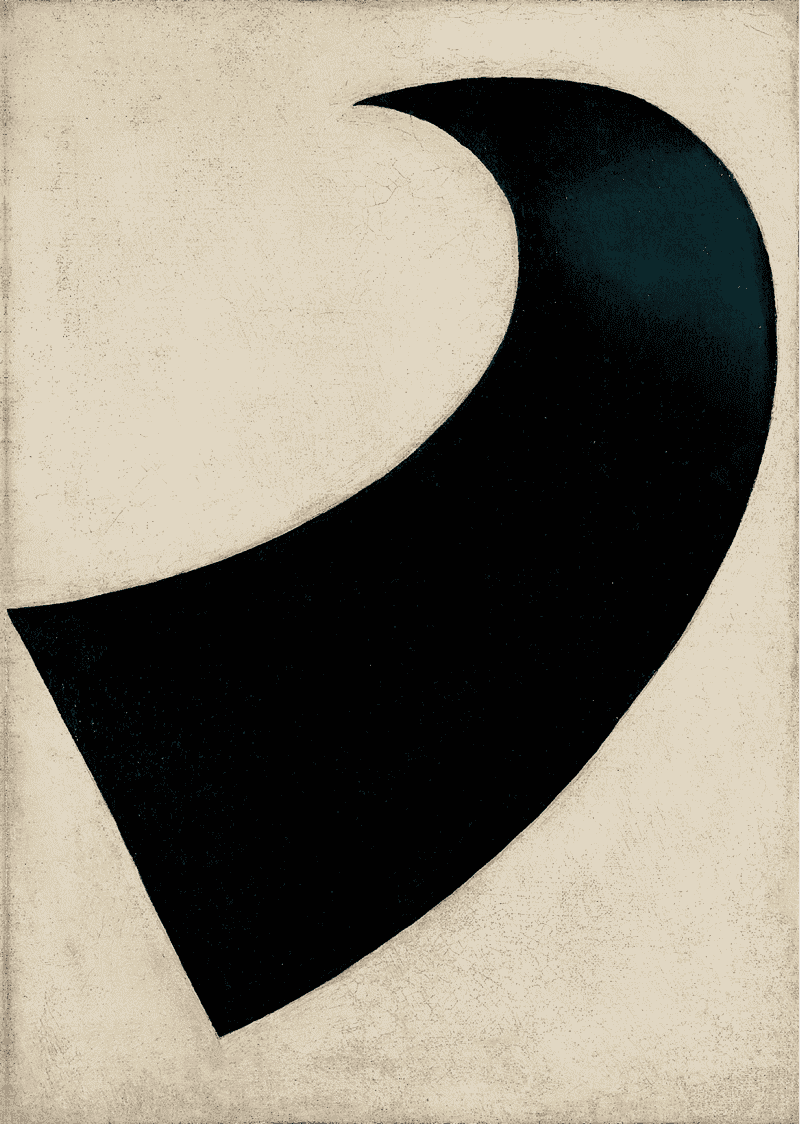

ロシア・アヴァンギャルドを代表する画家カジミール・マレーヴィッチ(1878–1935)は、1915年にペテルブルグで開かれた「0.10最後の未来派絵画展」で、白地に黒い正方形、円形、十字形などの幾何学的形態だけを描いた作品約40点を発表し、これらを「シュプレマティズム(至高主義)絵画」と名づけました。目に見える自然の表象を描くことを一切否定し、質量や動き、宇宙エネルギーといった抽象的で目に見えない対象を表現する絵画理論を掲げたマレーヴィッチとその門下生らの活動は、革命直後のロシア国内に大きな影響力を持つようになります。DIC川村記念美術館の《シュプレマティズム》はロシア革命と同年の作ですが、画面上部に消失点を据えた単純でダイナミックな形態は、画面上で絶妙なバランスを保ちながら現在も謎めいた魅力を放ち続けています。シュプレマティズム運動はスターリン主導となったロシア共産党に批判され、実質的に短命で終わりましたが、マレーヴィッチが遺した抽象絵画理念は、20世紀の絵画に計り知れない影響を与えました。

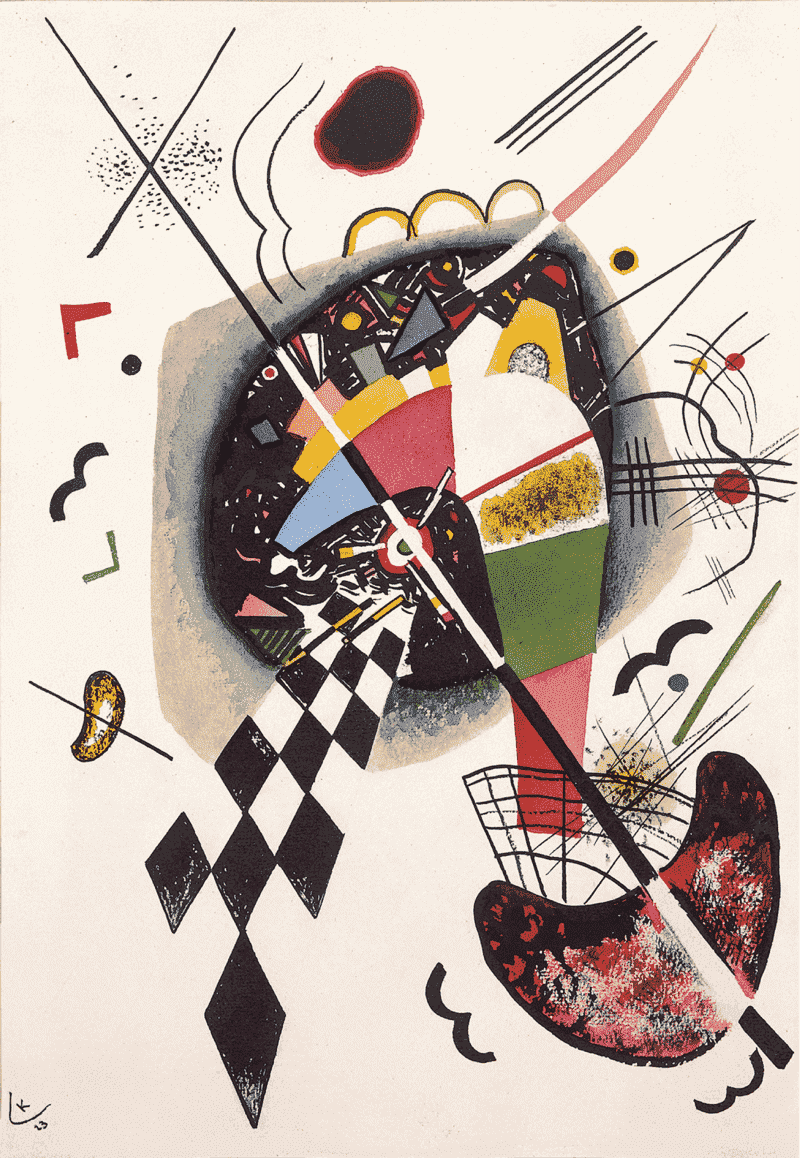

ロシア出身の画家ヴァシリー・カンディンスキー(1866–1944)は、現実の物の描出とは無関係に色と形を描く「抽象絵画」、あるいは「非対称絵画」の重要な創始者のひとりです。ヴァイオリンの名手でもあった彼は、音楽が拍と響きの組立てによって心に訴える空間を生むように、絵画も色や形など純粋に造形的な要素の組み合わせだけで、現実から独立した固有の世界を創造できないかと考えていました。白い背景に、色、大きさ、形のさまざまな形状をリズミカルに構成した本作品は、ジャズの即興演奏を思わせる軽快な印象があります。作者がこのような色彩と形態の構築による画面構成に至るには、いくつかの物語的主題を繰り返し描き、その形態を徐々に単純化していった過程がありました。中央に位置するブーメラン状の形とその上に並ぶ色とりどりの方形は、カンディンスキーが1910年代にしばしば、旧約聖書のノアの大洪水を思わせる情景と一緒に描いた「山上の城塞」の形から派生しています。また画面右下隅に位置する赤黒い三日月形とそこから左上に向かって伸びる白と黒のまだらの斜線は、やはり1910年代に画家が熱心に描いた「龍の口に長い槍を突き刺す聖ゲオルギウス」の絵柄に由来します。終末的大洪水や龍退治という画題は、抽象絵画の創造に邁進する作者の精神を奮い立たせたのかもしれません。

《スペース・モデュレーターCH 1》

1943年 油彩、カンヴァス 127.5 × 102cm

第一次世界大戦後、抽象芸術の創造に参加した芸術家のうち、ラースロー・モホイ゠ナジ(1895–1946)はとりわけ科学技術に関心を寄せ、それが新しく豊かな世界を開くと信じた人物です。彼は生涯にわたって光の要素を取り入れた作品の制作を続け、新しい技法の写真「フォトグラム」や、透明なプラスチックを成形した彫刻、モーター仕掛けで動く金属とガラス製の立体などを手がけました。モホイ゠ナジは1940年に、本作品と構図の極めて似た≪スペース・モデュレーター(プレクシグラス)≫というレリーフ作品を作っています。それは、線刻や彩色を施した透明プラスチック板を、無彩色の板の前に平行に取り付け、さまざまな方向から照明を当てて鑑賞する、従来の絵画と異なる二層構造を備えていました。「スペース・モデュレーター」(空間調節器)という名称には、光と動きが新しい空間を調整し創造するという意味が込められていました。そこに見られたイメージや光の現象を油彩に置き換えたのが本作品と推測されます。耐久性に乏しいプラスチックの代わりに、油彩で描き残す必要を作者は感じたのかもしれません。

ダダとシュルレアリスムから

Gallery 104 ─ Surrealism Art Movement

《臍の上の二つの思想》1932年 ブロンズ 10 × 22 × 22cm

© VG BILD-KUNST, Bonn & JASPAR, Tokyo, 2023 G3388

《入る、出る》1923年 油彩、板 205.0 × 80.0cm

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2023 G3388

第一次世界大戦はヨーロッパ全土を戦火に巻き込み、人々を虚無と絶望に陥れました。そのような時代を背景に誕生したダダイスムの運動は、既成の価値観を破壊し、「無意味」や「偶然」を取り入れた文学および美術の表現によってヨーロッパ社会に新風を送り込みました。ジャン・アルプ(1886–1966)はこの運動に参加し、さらにパリに本拠地を移してシュルレアリスム運動にも関わりました。アルプはいくつかの紙片を空中に放り投げ、それらが床やテーブルに着地した偶然の配置を生かして画面にコラージュする作品などを手がけましたが、1930年代には有機的形態のブロンズ彫刻に本格的に取り組みます。

《臍の上の二つの思想》には、人間の「へそ」と思しきドーナツ状の形態の上を、「思想」を象ったナメクジ状の物体が這い回っているように配置されています。人体の一部と下等動物らしきものを組み合わせたユーモラスな作品は、人間万能主義を揶揄し、人間を宇宙や自然と並列にとらえるアルプの思想を反映したものでしょう。

パリのダダイスムの中心的人物であった詩人アンドレ・ブルトンやポール・エリュアールは、この運動に程なくして限界を感じ、完全に決別します。かわりに彼らは、睡眠中の口述実験や自動記述といった心理学実験のような方法によって、無意識の世界に深く関わる芸術表現を展開し、近代の合理主義に反発するシュルレアリスム(超現実主義)運動を始めました。

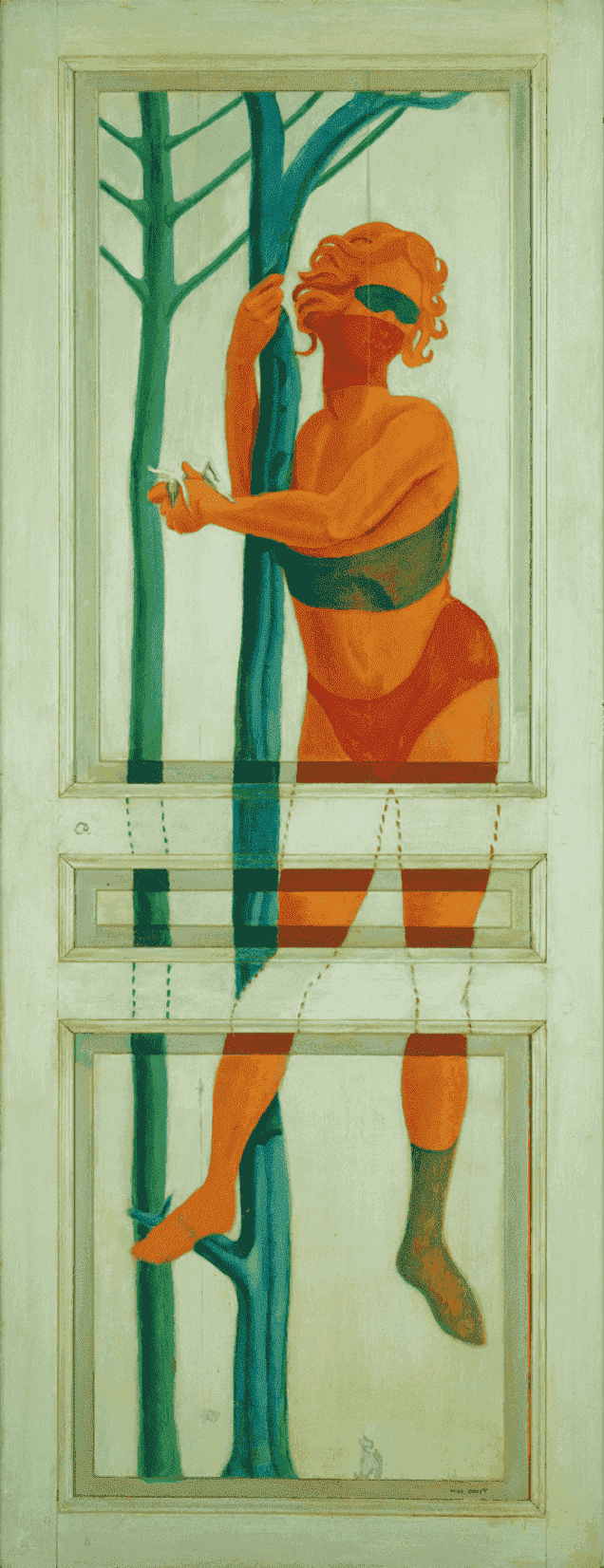

「フロッタージュ」や「デカルコマニー」など様々な技法を駆使して形而上的世界を表現したマックス・エルンスト(1891–1976)は、シュルレアリスムを代表する画家のひとりです。エリュアールとその妻ガラによって才能を見出されたエルンストは、エリュアール邸に居候をしていた時期があり、滞在中に各部屋の壁や扉に幻想的な絵画を描き残しました。しかし、エリュアール家の転居とともに建物が人手に渡ると、扉は外され、壁も塗り重ねられ、いつしか室内に描かれたエルンストの絵は人々の記憶から忘れ去られてしまいます。年月を経て1967年、エリュアールの娘セシルの記憶によって、壁紙の下や倉庫からエルンストの絵がふたたび発見されました。その中の1点である《入る、出る》は、もともとダイニングルームの扉に描かれた作品であり、エルンストと愛人関係にあったガラがモデルであったと考えられています。

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2023 G3388

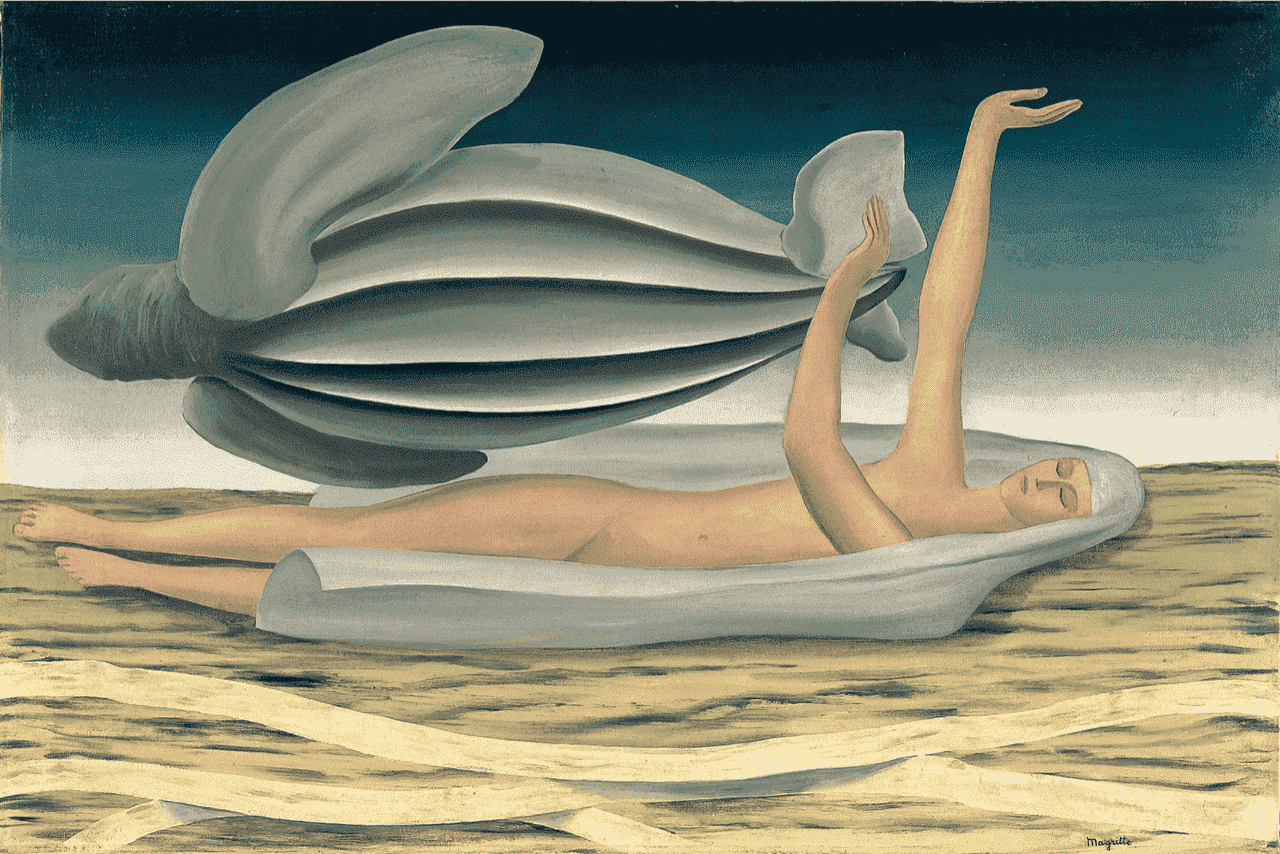

20世紀ベルギーを代表する画家ルネ・マグリット(1898–1967)は、エリュアールやミロ、アルプらと親しく交流し、シュルレアリスムの画家としても独自の位置を占めています。1926年の《冒険の衣服》はその創作活動の初期に位置づけられる作品です。飛行船のようにも見える宙に浮かぶ亀は、フランスのラルース百科事典の挿絵から採られたものだと言われています。白いヴェールを纏い、手を上方に差し伸べて横たわる人物は、マグリットが14歳のときに入水自殺した母親との関連が指摘されていますが、死のイメージを濃厚に漂わせるその姿と、悠然とした亀との対比はどこかユーモラスにも感じられます。このように、それぞれの事象の意想外の組合せによって全体を支配する夢幻的な雰囲気は、私たちを不可思議な世界へと誘い込むかのようです。マグリットの絵画は、日常ではあり得ない物の組合せや変形、風変わりなタイトルと画面との関係など、デペイズマンと呼ばれる手法を駆使して、神秘的な光景を画面に展開させます。マグリットは、神秘こそが現実が存在するために絶対に不可欠なものであり、それなしにはどんな思考も世界も存在し得ないと述べています。そして思考を眼に見えるものにし、神秘を呼び起こすものが、彼の考える絵画なのです。

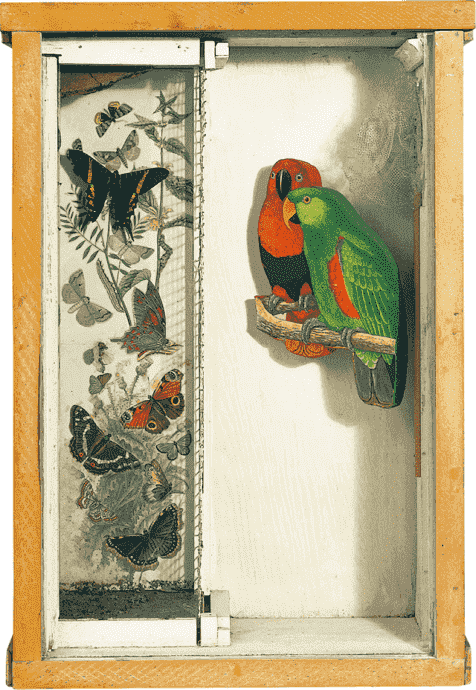

ジョゼフ・コーネルの七つの箱

Gallery 104 ─ Joseph Cornell

© The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation /VAGA at ARS, NY/ JASPAR, Tokyo 2023 G3388

© The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation /VAGA at ARS, NY/ JASPAR, Tokyo 2023 G3388

© The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation /VAGA at ARS, NY/ JASPAR, Tokyo 2023 G3388

アメリカ生まれのジョゼフ・コーネル(1903–1972)は、「箱のアーティスト」として知られています。1931年にエルンストやダリなどのシュルレアリスム芸術に感化され、自らコラージュなどを制作したあと、彼が生涯を通じて作り続けたのは、両手で抱えられるほどの大きさの手作りの箱にお気に入りの品々をしまい込んだ作品でした。それらはコーネル自身にとっての宝箱であると同時に、彼独自の世界観を披露するショーケースであったといえます。

専門店で見つけた蝶や虫の標本が図鑑から切り抜かれた仲間たちと戯れ、その様子を二羽のオウムが隣でじっと眺める《無題(オウムと蝶の住まい)》は、博物館の陳列棚のように整然として見えます。しかし見方を変えれば金網で仕切られ、捕虫網が壁に掛かったこの小屋に棲息するオウムと蝶は、異国に憧れを抱きながらも、母と弟の面倒をみるため、住まいのあるニューヨークから一生離れられなかったコーネルの姿とも重ねることもできるのです。

やや小ぶりな箱全体に数種の楽譜が貼り込まれた《無題(ピアノ)》は、コーネルの音楽好きがうかがえる作品です。マンハッタンの古本屋で買い求めたであろうこれらの楽譜は、19世紀ヨーロッパのロマンティック・オペラの歌曲を家庭で弾けるようにピアノ用に編曲したもので、音符を目で追えばその優雅な音色を頭の中で響かせることができるでしょう。そればかりか、この作品からは、耳にも音楽が届くようになっているのです。青いガラスで覆われた箱内部の下段に、太鼓をたたく天使の像と並んでオルゴールが入れられており、箱の裏側のネジを巻くと、モーツァルトの「ピアノ・ソナタ ハ長調(K.545)」が流れるように仕掛けられています。

コーネルが箱に入れたものには、虫の標本や珍しい楽譜のようなこだわりのコレクターズ・アイテムのほかに、近所の雑貨屋で売られているコルク球やコーディアル・グラスといった日用品もありました。箱の中のこれらは本来の姿に加え、さまざまなものの象徴として登場します。たとえば、《鳥たちの天空航法》の二本の金属棒の上を転がる白いコルク球は、玩具のようであり、運行する天体であり、無垢な魂をもった渡り鳥が飛んでいくさまであり・・・と、多種多様な意味合いを含んでいます。あるいは、青い空を海と見れば、箱の底に置かれた素焼きのパイプや貝殻、折れ曲がった釘のついた木の切れ端が、遠い昔に海に沈んだ難破船の名残であるとも思えてきます。こうした時空を超えた広がりは、そこが箱という小宇宙だからこそ感じることができるのでしょう。

マーク・ロスコの〈シーグラム壁画〉

Gallery 106 ─ Mark Rothko Seagram Murals

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko / ARS, New York / JASPAR, Tokyo G3388

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko / ARS, New York / JASPAR, Tokyo G3388

DIC川村記念美術館が所蔵するマーク・ロスコ(1903–1970)の作品群は〈シーグラム壁画〉と呼ばれるシリーズのうちの7点で、もともと一室に飾られるためのものでした。その誕生は、1958年春、50代半ばにして大家と認められたロスコが、マンハッタンに新しくできるシーグラム・ビル内のレストラン「フォー・シーズンズ」のために、作品制作の依頼を受けたことをきっかけにしています。最高級の料理と優れた現代アートをともに提供するというコンセプトのもと、ロスコも作家のひとりに選ばれ、レストランの一室の装飾を任せられたのです。当時のロスコは、グループ展などで他人の作品と同じ部屋に作品が並ぶことを嫌い、自分の絵だけでひとつの空間を創り上げたいと切望していました。そこで、およそ一年半を費やし、30点の絵画を完成させたのです。

それら〈シーグラム壁画〉は、雲のように茫洋と広がる色面が内に孕んだ光を静かに放つロスコの代表的な絵画とはいくつかの点で異なっています。まず、全体の半数以上が横長の画面で、多くは横幅が4.5メートルに及ぶものとなっています。これまでにない大作となったのは、ロスコがこれらを「絵」ではなく「壁画」と考えたからであり、紙に残されたスケッチからは、複数の作品を間隙を空けずに連続して展示し、まさに壁全体を作品にするような構想があったこともわかっています。また、雲のような色面は姿を消し、代わりに深い赤茶色の地に表れたのは、赤、黒、明るいオレンジのいずれかで描かれた窓枠のような形でした。とはいえ、それは現実の窓ではなく、いわば概念としての「窓」—赤い広がりとなった彼岸への窓あるいは扉といえるものです。そしてそれは閉じたまま、あちら側の世界とこちら側の世界の境界を示すのみで、あちらへ踏み入ろうとする私たちの意志を拒むように見えます。あるいは、乾いた血を思わせる色合いや、薄く何層にも塗り重ねられた独特の絵肌におどろおどろしさを感じる人もいるでしょう。ところが、しばらくこの壁画群に囲まれていると、まるで自分の意識が赤く染まるような感覚を覚え、やがては深い内省をうながされるのです。

ロスコが新境地を開いた〈シーグラム壁画〉ですが、完成後にレストランに飾られることはありませんでした。一足早くオープンした店を訪れたロスコがその雰囲気に幻滅し、契約を破棄してしまったからです。しかし、一度は行き場をなくした絵画群も、1970年にロンドンのテート・ギャラリー(現テート・モダン)にうち9点が寄贈され、1990年には7点がDIC川村記念美術館に収蔵されることとなりました。以降、このふたつの美術館ではそれぞれの〈シーグラム壁画〉のために一部屋を設け、常時公開しています。そのほか、アメリカ、ワシントンDCのフィリップス・コレクションにあるロスコ・ルーム、ヒューストンのロスコ・チャペルを含め、ロスコの作品のみで出来上がった空間は、世界にたった4カ所となっています。

サイ・トゥオンブリーの絵画と彫刻

Gallery 200 ─ Cy Twombly

© Cy Twombly Foundation

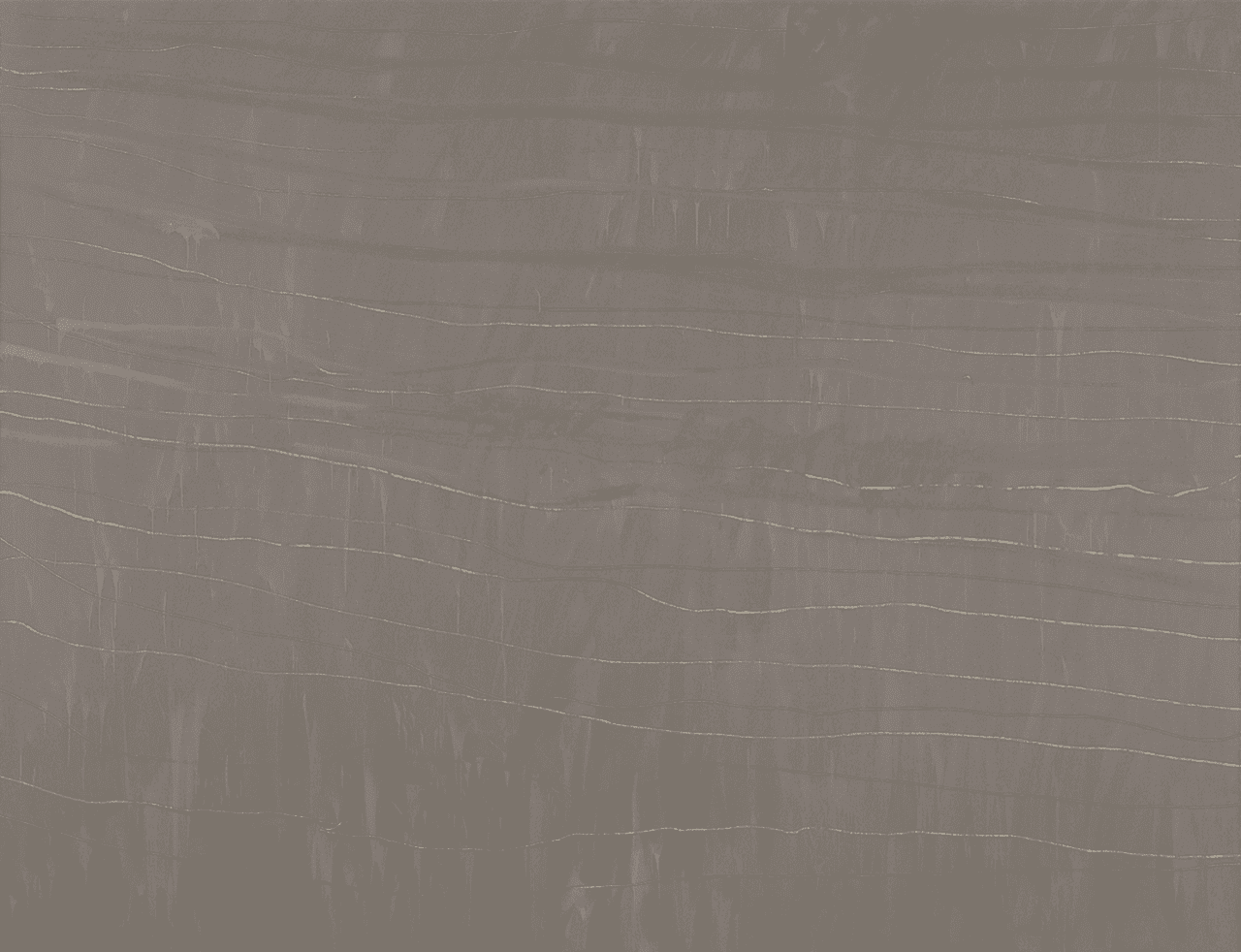

サイ・トゥオンブリー(1928–2011)は、ロスコやポロックら抽象表現主義と呼ばれる巨匠たちの次世代を代表する画家・彫刻家であり、20世紀の最も独創的な芸術家のひとりです。

トゥオンブリーの絵画において特徴的なのは、ぎこちなさを残しながら自由に画面を動き回る線描です。それは暗闇の中、鉛筆を携えた手を紙の上で無心に動かす練習から生まれたもので、視覚や思考に妨げられることなく、ただひたすら動かした手の痕跡としての線です。何かを描き出すために引かれた線ではなく、線そのものの戯れと言ってもよいトゥオンブリーの線描には、幼児の落書きのような無邪気さと生命力が感じられます。《無題》(1968年)は、グレーの家庭用塗料を薄く溶いてカンヴァスに塗り、それが乾き切らないうちに白いクレヨンやチョークで画面の左から右へ、いくつもの線を引くことででき上がっています。時に力強く、時に繊細に、あるいは緩急をつけて手を動かし、塗りの中に刻み込んだ線は大河や風のような流れを感じさせます。一度引いた線を塗り消したり、さらにその上から線を引き直したりした箇所も見られますが、どの線も完全に塗り潰すことなく、以前の痕跡を残しながら塗りや線描を重ねているため、悠久の時が堆積したかのような深みのある画面に仕上がっています。

© Cy Twombly Foundation 2018

ドローイングや絵画に比べて作品数は少ないながら、トゥオンブリーは彫刻においても優れた業績を残しました。トゥオンブリーが彫刻の制作を始めるのは1946年ですが、1950年代の初期作品において既に、布、木片、紐、日用品の一部などを組み合わせて白く着色した、トゥオンブリー独特の彫刻のスタイルが生み出されています。絵画に集中して彫刻から離れた60年代を経て、1976年から再び彫刻制作に注力し、積極的に発表するようになりました。絵画で発揮される柔らかで自在な線描と同様の魅力が、彫刻においても、もろい素材のあいだのゆるやかな接合、フォルムの繊細なバランスに表れていると言えます。《無題》(1990年)は、1988年のヴェネツィア・ビエンナーレに出品された石膏作品(2本の木の棒をつないで立て、石膏と組み合わせた作品)から、のちに鋳造された5エディションの1番目にあたる作品です。

© Cy Twombly Foundation 2018

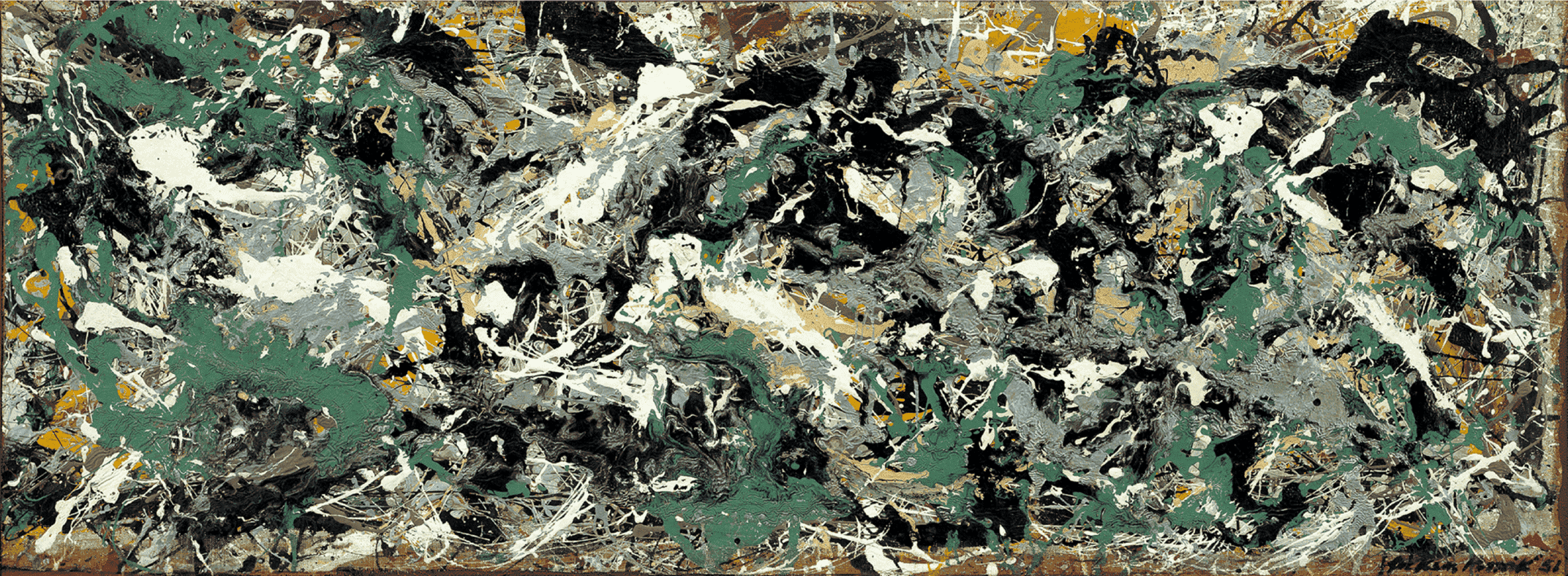

抽象表現主義からミニマリズムへ

Gallery 201 ─ American abstract paintings

第一次世界大戦を機にさまざまな前衛美術が登場したヨーロッパでしたが、第二次世界大戦時には、多くの芸術家たちが戦禍を逃れ、活動の拠点をアメリカに移しました。彼らはアメリカの若い世代の芸術家と積極的に交わり、アメリカの画家たちはこうした交流から最新の美術動向を吸収していきます。そして、第二次世界大戦後、ヨーロッパ美術にかわり、アメリカ美術が世界を牽引する時代がやってきました。人の背丈をはるかに超えるカンヴァスの一面を色彩や筆致が覆いつくす、新しいタイプの抽象絵画が誕生したのです。アメリカの芸術家たちは、巨大な絵画空間に、悲劇性や崇高性といった人間の根源的な主題を込める作品を制作して、抽象表現主義と呼ばれるようになりました。 ジャクソン・ポロック(1912–1956)は、マーク・ロスコと並んでこの新しい潮流を創り出した芸術家です。《緑、黒、黄褐色のコンポジション》は、カンヴァス一面に白、黒、緑、銀を中心に色とりどりの絵具が滴り、跳ね、そして飛び散り、無数の線が交差するポロック特有のスタイルで描かれた作品です。彼の作品は、線を主たる要素としながら、それらが何らかのかたちを指し示してはいません。また、現実世界に存在するものを抽象化した作品とも異なります。これまでの伝統的な絵画の構造を棄て去り、描く身振りと表現が直接的に結びついたポロックの作品は、新しいアメリカ美術の誕生を告げる象徴となりました。

アド・ラインハート(1913–1967)は、ポロックと同世代の画家です。1960年、1.5m四方の画面を縦横三分割して、かろうじてその差が識別できる3種類の黒い絵具を施した黒い正方形の絵を描きました。以降、亡くなるまで、この単純極まりない黒い正方形の作品のみを、同じ大きさ、同じ構図、同じ色で描き続けました。

《抽象絵画》はそのうちの一点ですが、単純な形と極限まで抑制されたその手法には、当時の芸術家が関心をむけていた「絵画とは何か」という本質的な問いに対して取り組む、ラインハートの真摯な姿勢がうかがえます。作品の要素を極限までそぎ落とす態度は、後にミニマリズムといわれる潮流の先駆的行為としてとらえられました。

60年代に入ると、抽象絵画に反発するように具体的なイメージを主題として用いる画家が出現します。ポップ・アートの旗手、アンディ・ウォーホル(1928–1987)は、マリリン・モンロー、コカ・コーラ、キャンベル・スープといったマス・メディアに氾濫する商業的なイメージを並列したシルクスクリーン作品を制作し、一躍アート・シーンの寵児となりました。

「花」は多くの画家が手がける題材ですが、ウォーホルが描いた《花》は、美術史上おそらく初めて描かれた「ただの花」、あらゆる固有名詞から解き放たれた純粋な「花」の絵です。その制作方法は、たまたま雑誌で目にしたハイビスカスの写真を無断借用し、そのまま拡大・転写してシルクスクリーンで版画化するという荒技を駆使したものでした。

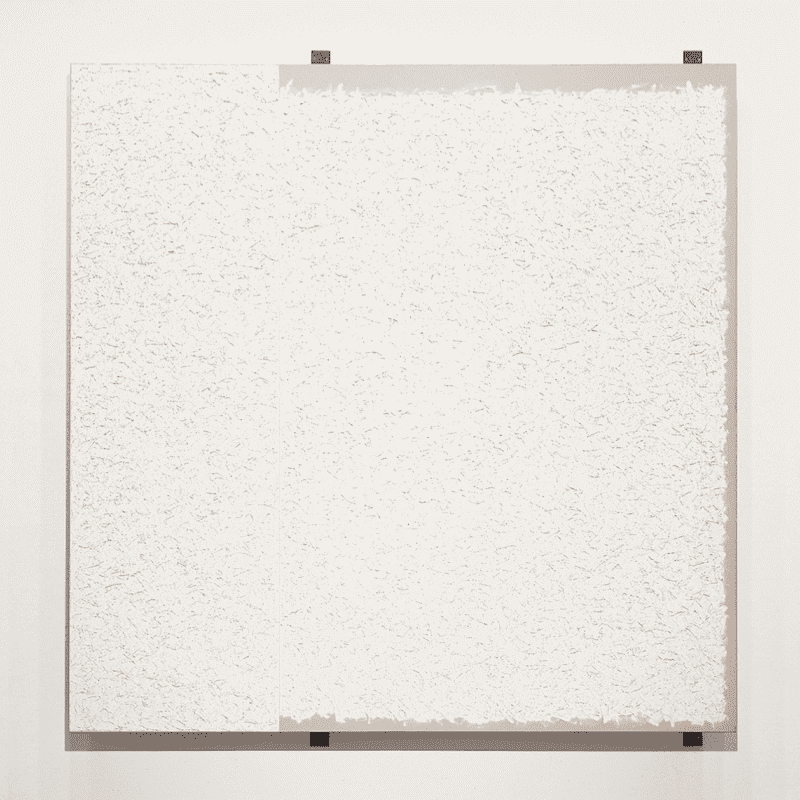

ポップ・アートとほぼ同時期に、ミニマル・アートと呼ばれる一連の作品群も出現しました。先行する抽象表現主義の主観的で情緒的な表現を排し、単純明快な形態を用いて、純粋な造形の問題を追及したのです。ロバート・ライマン(1930–2019)は、1950年代の後半から、正方形の画面に白い絵具を塗ったシンプルな抽象絵画をおもに手がけてきました。大きさや素材、絵具の種類、筆運びを変えることで、絵画の組成や構造をつまびらかにしながら、絵画固有の表情を創出させることに腐心しました。

© ️2023 Robert Ryman / ARS, New York / JASPAR, Tokyo G3388

《アシスタント》では、画面左側を油彩の白いタッチが全面を覆い、右側は余白を残すことで地のカンヴァスがあらわれています。通常は裏面に隠れた金具も見えるよう取り付けられ、絵画の物質としての在りようを可視化させています。かすかに盛り上がる絵具のタッチやそこにうまれる陰影など、通常は意識のむかない微細な変化に見る者の感覚を開く効果を生み出しています。

フランク・ステラの挑戦

Gallery 201 ─ Frank Stella

既成概念を大胆に覆し、新しい絵画空間の創造を試みようと変貌を続けたアーティスト、フランク・ステラ(1936–2024)。そのコレクションは、DIC川村記念美術館の見どころのひとつです。

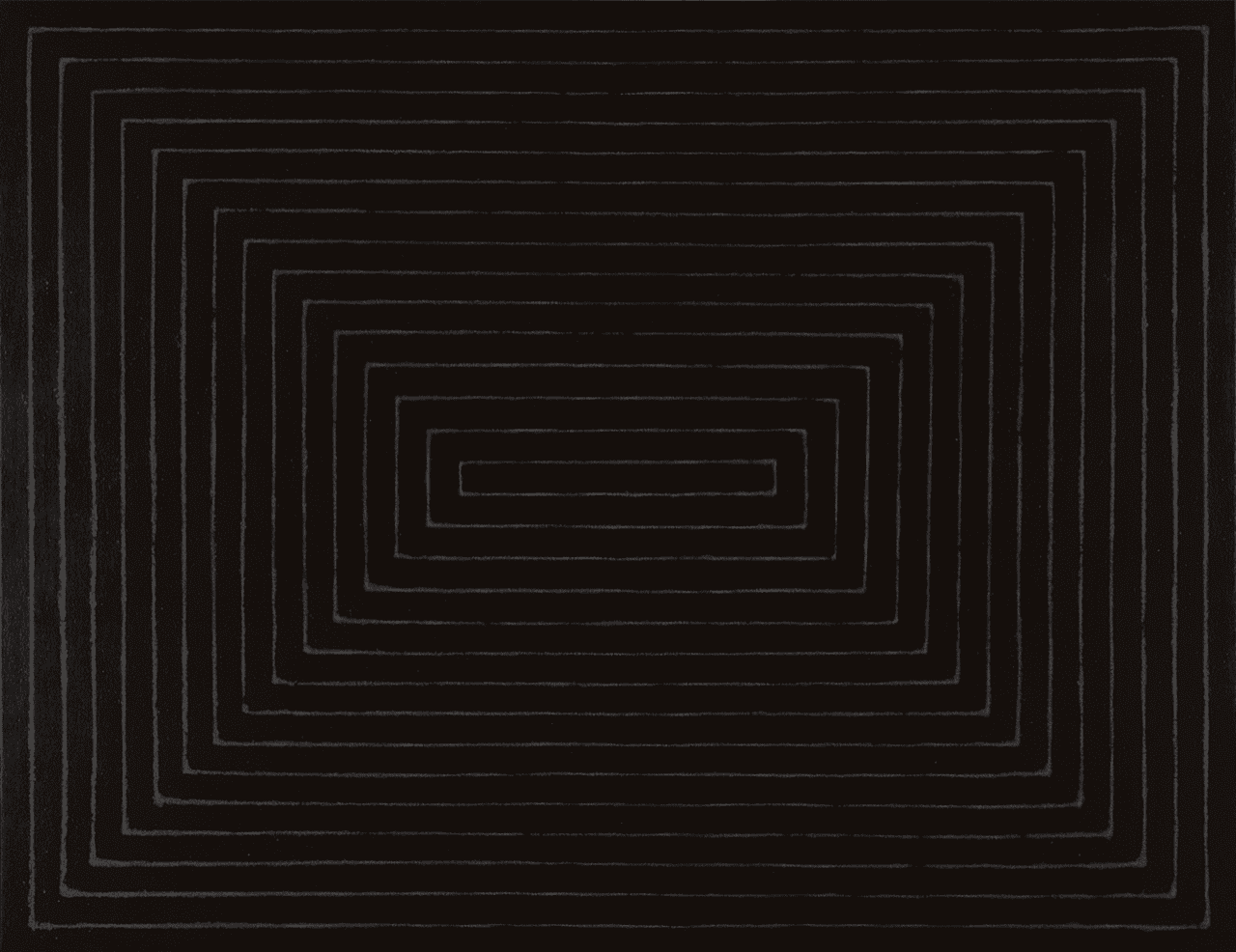

© ️2023 Frank Stella / ARS, New York / JASPAR, Tokyo G3388

アメリカ、ボストン郊外に生まれ、名門プリンストン大学で美術史を学んだステラが、ニューヨークで作家活動を始めた翌年、23歳のときに手がけたのが〈ブラック・ペインティング〉と呼ばれるシリーズであり、そのうちの1点が《トムリンソン・コート・パーク(第2ヴァージョン)》です。商業用の黒いエナメル塗料とペンキ用の刷毛を用いて、大画面にストライプを繰り返し描いた作品は、非常に限られた要素で構成された抽象美術=ミニマル・アートの先駆と見なされています。黒一色の寡黙な画面は、そこから何かを読み取ろうとする私たちの意志を拒み、難解な印象を抱かせますが、ステラはそうした人々の見方を牽制するかのように、次の言葉を残しました。「あなたは、そこに見えるものを見ているのです」。TVやコンピュータの映像に見入るように、現実には“そこに存在しないもの”の姿があると思い込むのをやめ、目の前にある絵画の存在をそのまま受け入れるのが、この絵の見方なのです。

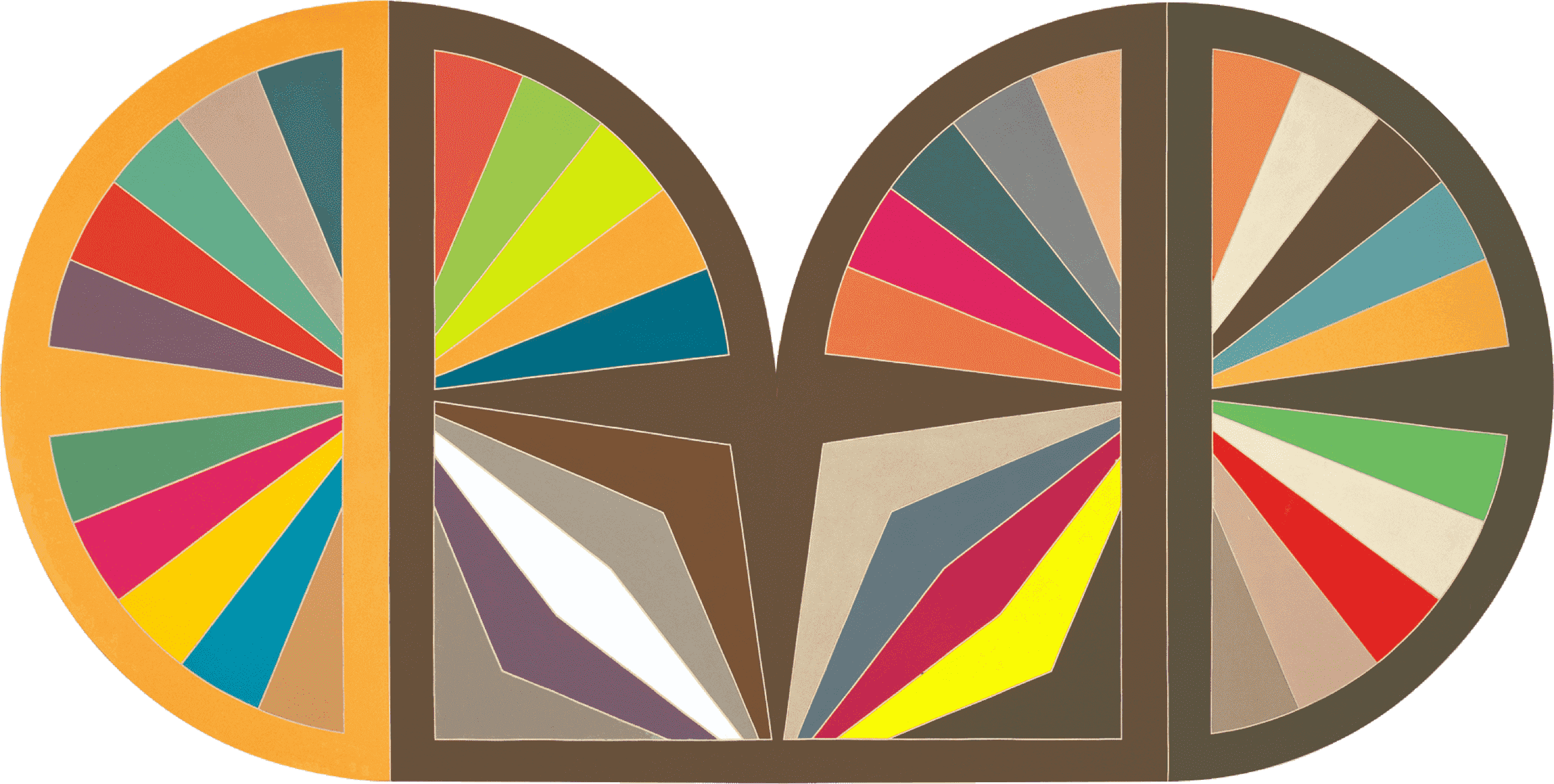

© ️2023 Frank Stella / ARS, New York / JASPAR, Tokyo G3388

《トムリンソン・コート・パーク》を手がけた翌年、ステラは、矩形のカンヴァスという絵画の定式すら捨ててしまいます。眼鏡のような形の《ヒラクラ III》は、半円形のユニットを組み合わせた〈分度器シリーズ〉のうちの1点です。まさしく角度の目盛がついた分度器のように、半円の中心から外に向かって放射線状に色分けされています。こうした形は、ステラが描こうとするイメージと作品の外形を完全に一致させようとした結果生まれたものであり、最初に四角い画面が与えられて、その中に対象を描くのとは全く逆のアプローチがとられています。ここにもまた、絵画は、何かを映し出すスクリーンではなく、ひとつの物体であるとするステラの考えが反映されているのです。また、単色で描かれた《トムリンソン・コート・パーク》と異なり、蛍光塗料を含む多色づかいは私たちの視覚を刺激し、平面でありながら躍動感ある絵画空間が実現されています。

1972年 塗料、カンヴァス、紙、フェルト、トライウォール(三層段ボール)275 × 257.5 × 23cm

© ️2023 Frank Stella / ARS, New York / JASPAR, Tokyo G3388

次いで大きな変貌を遂げたのは、外形だけでなく材料まで、絵画の常識を超えるものとなった〈ポーランドの村〉シリーズです。《ベックホーフェン Ⅲ》を含む同シリーズでは、布製のカンヴァスに代わって、厚手ながら軽量な段ボール材であるトライウォールなどの梱包材や建材が用いられています。これらの素材はパーツごとに切り抜かれて組み合わされていますが、部分的には表面に紙やフェルトが貼られています。各パーツで厚みが異なり、壁面に対してさまざまな角度で傾いているのも特徴のひとつです。このように複雑な構造をもつ同シリーズの作品は、それまでの作品と比べてより建築的になっています。実際、その誕生のきっかけとなったのは、旧友の建築家リチャード・マイヤーから紹介された1冊の本『木造シナゴーグ』でした。

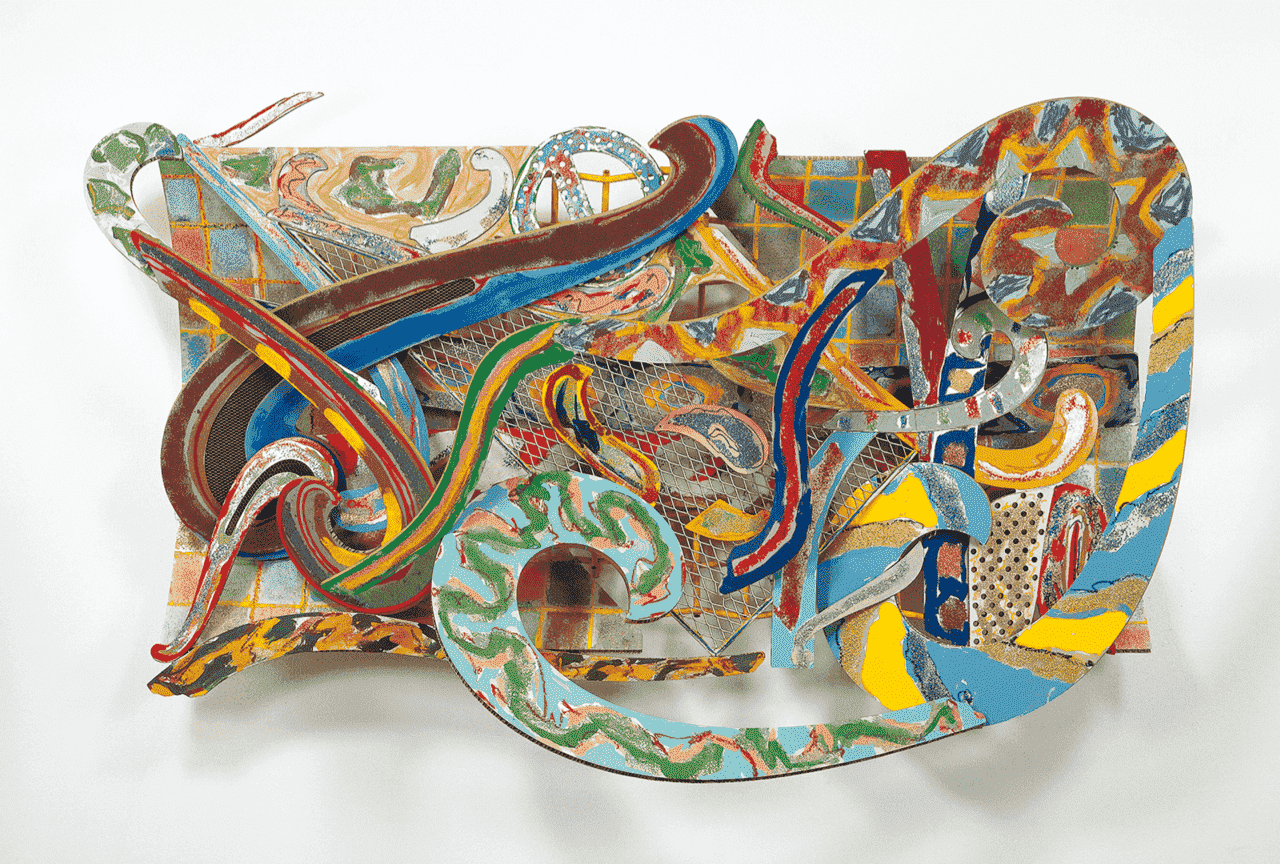

エナメル塗料、オイル・スティック、金属の小片、ガラス粒、アルミニウム、金網、金属パイプ 198.3 × 317.6 × 88cm

© ️2023 Frank Stella / ARS, New York / JASPAR, Tokyo G3388

ステラの挑戦はなおも続き、75年以降はアルミニウム板を素材に採り入れ、数多くのパーツを組み合わせて作品の立体化を進めました。

なかには「これも絵画?」とたずねたくなる作品もありますが、ステラにとっては、壁に掛けられるなら、それがどんな姿をしていても「絵画」であるといいます。インド滞在中に入手した鳥の本から名付けられた《アカハラシキチョウ5.5X》も、格子状に組まれた金属パイプに、20ものパーツが複雑に入り組んで取り付けられ、壁から90cm近く“飛び出す絵画”です。作品の重さに難があった〈ポーランドの村〉シリーズを省み、軽量素材であるハニカム構造のアルミニウム板を使うことで、数多くのパーツの取り付けが可能になりました。そのうち、カラフルで先がくるりと曲がったパーツは、曲線を描くための雲形定規の形を拡大したものです。ストライプと同様、ステラが一目で気に入ったモチーフです。この動きのあるパーツに施された荒々しい筆捌き、派手な着色、随所に散りばめられた金属片の輝きは、南国に住む色鮮やかな鳥たちが自由奔放に飛び回るさまを思わせるでしょう。

日本の現代美術

Contemporary art in Japan

海外の美術動向と並行して、日本の現代美術家たちは独自の表現を追及してきました。それは慣習化し精彩を失った従来の芸術観を覆し、あらためて芸術とは何か、さらには人間とは何かといった問題を考えていく行為でもありました。

中西夏之(1935–2016)は独創的な絵画論をもって、絵の在り方を探求する画家です。当館での個展「カルテット 着陸と着水X」(2004)では、紗幕や金属砂などを駆使したインスタレーションが制作展示されました。それは画家が「絵」のためにしつらえる場所、「絵」のモデルだと言えます。1999年に着手された≪4ツの始まり≫は、≪R.R.W.4ツの始まり≫に引き継がれ2002年まで継続した連作で、そのうち2点を当館で所蔵しています。関連するドローイング群では、画家のペンが画面を探るように進むうちに、交点が生じ、線を包む場に緑色の色彩が施されて、四箇所の円形が生まれる経緯がわかります。線とx印で記された点による網目、白と緑、オレンジ、紫の色面が呼応しあい、画面に生きた揺らめきを作り出していきます。「何が描いてあるか」を問う以上に、絵という特別な物体と向かい合う体験を示唆してくれる作品です。

© Lee Ufan

韓国・慶尚南道に生まれ、日本を拠点に活動する李禹煥(1936–)は、あらかじめ想定された完成状態に向かって作品を造形するのではなく、人間と物と空間との関係自体を作品において引き出し、そこで世界と直接に関わろうとしました。《線より》は絵画を構成する最も根源的な要素である線のみによって成り立つ作品で、「一筆一筆はすべて呼吸を持った生きものの照応でなければならない」と自身で述べているように、筆と画面とが触れ合う瞬間に開かれる関係がひとつの世界認識や宇宙観へと広がっています。

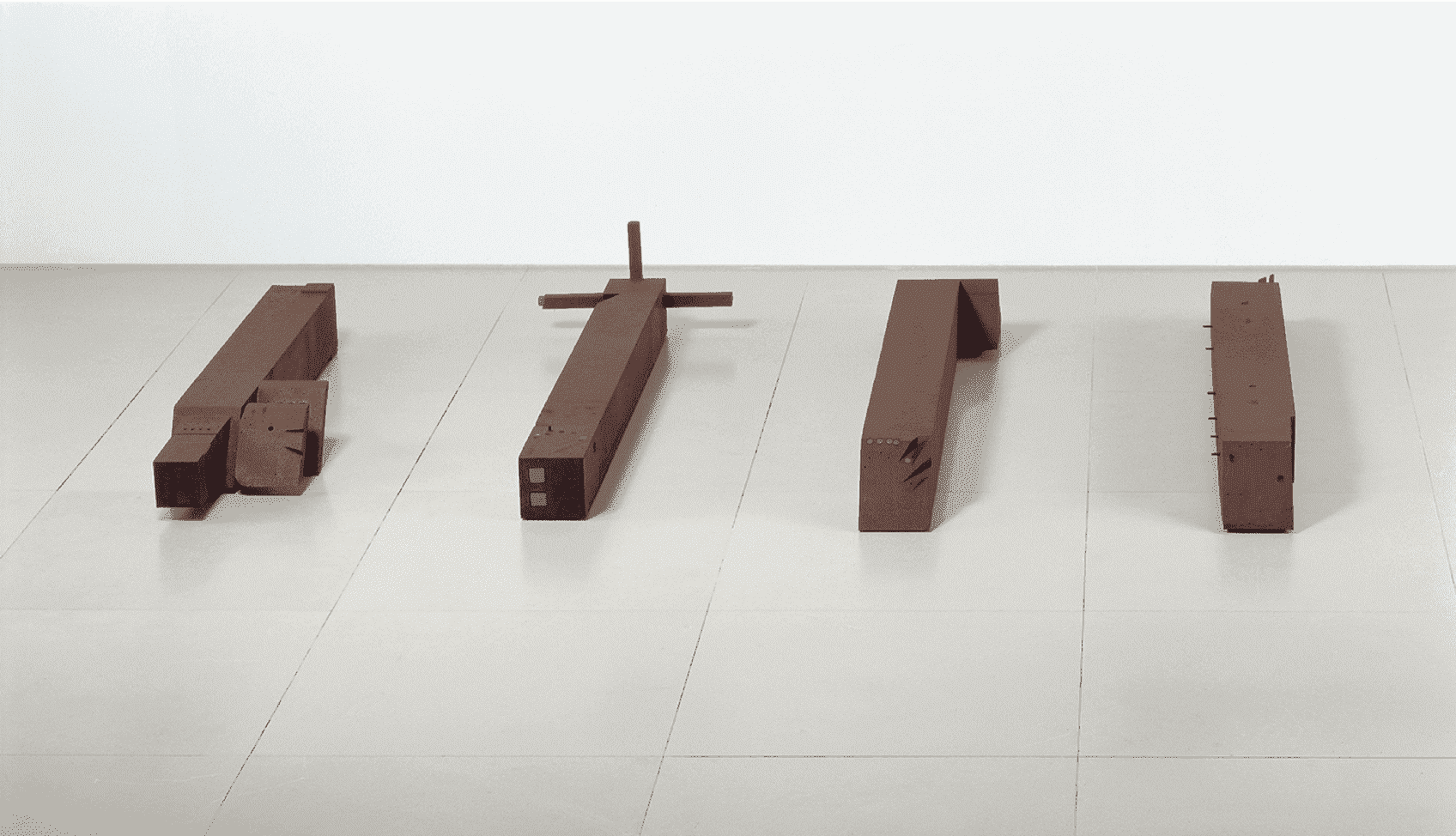

《振動尺I》1979年 鉄 20.5 × 34.7 × 149.5cm /《振動尺II》1979年 鉄、木 34.6 × 54.6 × 163.5cm

《振動尺III》1979年 鉄、木 19.7 × 28.8 × 181.6cm /《振動尺IV》1979年 鉄 18.8 × 19.7 × 186.2cm

若林奮(1936–2003)は、人間と自然や物質との境界にあらわれる空間や時間についての思索を、鉄を主な素材とした彫刻作品によって行いました。対象へ伸びる視線を棒状の形態であらわした《振動尺》は、眼前にある物体を知覚する際に人と物とのあいだに揺れ動く空間を測る「尺」すなわち「ものさし」として制作されています。この4点の《振動尺》はその探求の到達点として若林の代表作とされています。