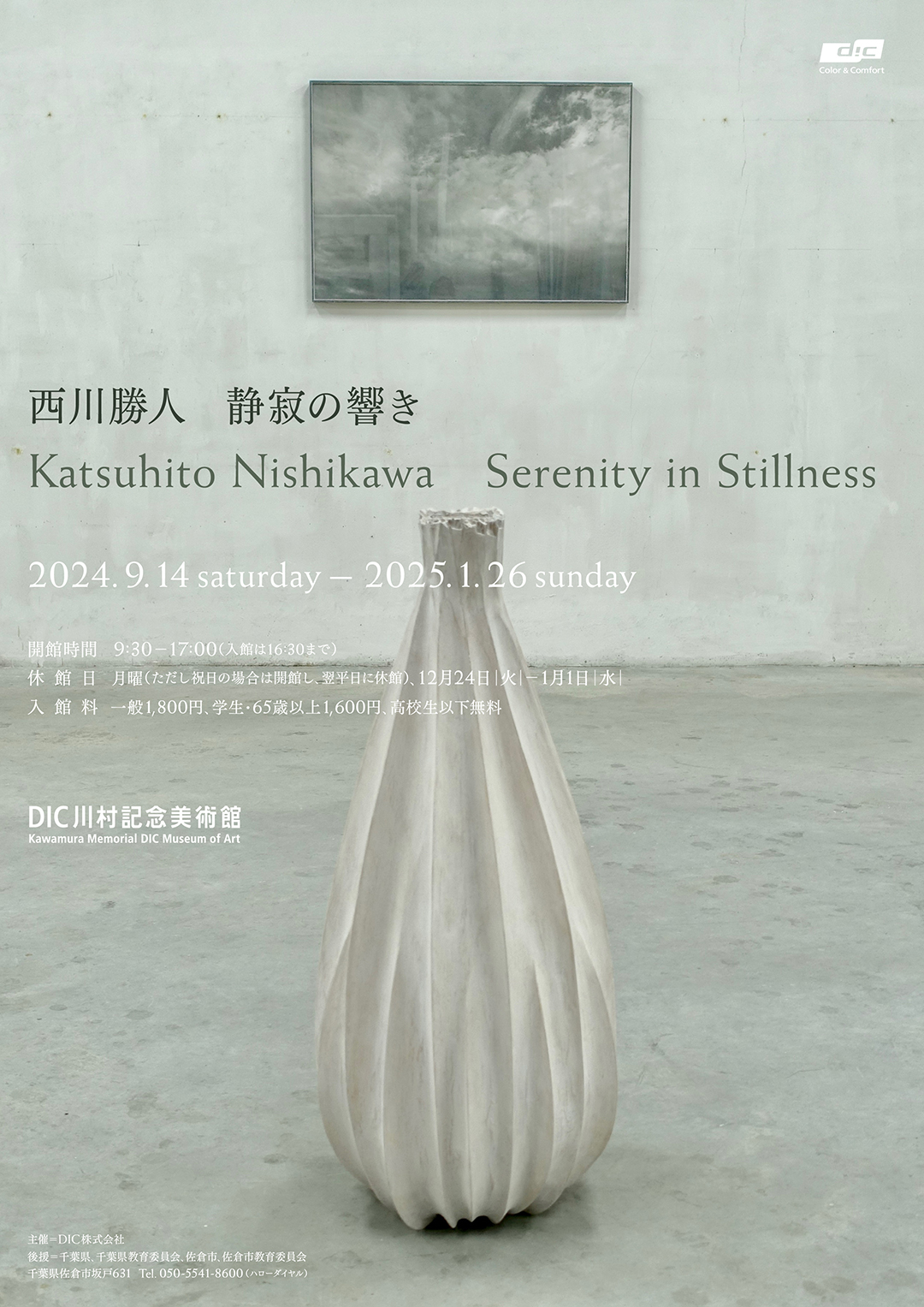

西川勝人 静寂の響き

2024年9月14日(土) - 2025年1月26日(日)

- 時間:

- 9:30-17:00(入館は16:30まで)

- 休館日:

- 月曜(ただし祝日の場合は開館)、9月17日(火)、9月24日(火)、10月15日(火)、11月5日(火)、12月24日(火)-1月1日(水)、1月14日(火)

- 主催:

- DIC株式会社

- 後援:

- 千葉県、千葉県教育委員会、佐倉市、佐倉市教育委員会

入館料

一般 1,800円

学生・65歳以上 1,600円

高校生以下 無料

| 入館料 | 一般 | 学生 65歳以上 |

高校生以下 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1,800円 | 1,600円 | 無料 |

※障害者手帳をお持ちの方と付き添い1名 無料

※「学生」は専門学校・予備校の生徒を含みます

※「高校生」は高等専門学校の生徒を含みます

※高校生以上の方は学生証を、65歳以上の方は年齢の証明できるものをご提示ください

※本チケットでコレクション展示もご覧いただけます

概要

ドイツを拠点に活動する西川勝人(1949–)は、光と闇、その間の漠とした陰影に心を配り、多様な技法を用いた作品を、40年以上にわたり手がけてきました。抽象的なフォルムをもつ彼の白い彫刻は、木や石膏を用いた簡素な構造ながら、表面に淡い陰影を宿し、周囲の光や音さえもそっと吸い込んでしまうように、ただ静かにあります。存在を声高に主張することも、個性を高らかに示すこともしません。写真や絵画など、彫刻以外の制作においても、これは変わることのない最大の魅力です。

本展は、1980年代より現在まで、一定して静けさという特質を保持し続ける西川作品の美学に触れる日本初の回顧展です。彫刻、写真、絵画、ドローイング、インスタレーション、建築的構造物の約70点が、作家自身の構成によって展示されます。静寂が拡がり、静謐さに包まれた空間で、私たちはどのような情景と出会うのでしょう。日常から隔たった美術館という場において、観想に耽る一人ひとりのための展覧会です。

《シントラ》2009年

塗料、石膏、木 41×37×37 cm 作家蔵

《蓮》1998–2000年

塗料、石膏、木 20×45×45 cm 作家蔵

《無題》1986年

顔料インク、鉛筆、油彩、紙 29.7×42 cm 作家蔵

《根》1994年

塗料、石膏、木 77×38×38 cm 作家蔵

作家プロフィール

西川勝人(にしかわ かつひと)

1949年東京生まれ。美術を学ぶため、関心を寄せていたバウハウス誕生の地ドイツに23歳で渡り、ミュンヘン美術大学を経て、デュッセルドルフ美術大学でエルヴィン・へーリッヒに師事。1994年以降、ノイス市にあるインゼル・ホンブロイッヒ美術館の活動に参画し、美術館に隣接するアトリエを拠点に活動。自然との融合を意識したプロジェクトや、彫刻、平面から家具まで、異なる造形分野を横断しながら制作。シンプルな構造と簡素な素材を用い、光と闇、その間に広がる陰影について示唆に富んだ作品を生み出し続けている。現在はハンブルグ美術大学名誉教授として後進の指導にもあたる。デュッセルドルフ市文化奨励賞受賞。

見どころ

1. 国内の美術館における初の回顧展

西川の50年に及ぶ活動の拠点はヨーロッパにあり、国内においてその作品を見る機会は限られてきました。本展は、国内美術館では初めてとなる回顧展です。作家の活動初期にあたる1980年代から最新作まで、彫刻、写真、絵画、インスタレーションなど幅広いメディアの作品を展観します。

2. 作家による展示構成

作家本人による作品選定と会場構成で、建築にも携わる芸術家ならではの、空間全体を取り込んだ展示をご覧いただけます。美術館前に広がる池には本展のために制作された新作の屋外彫刻《佐倉の月》が浮かびます。

3. さまざまな光のもとで

光と陰影の追究が深遠な創作に結実している西川作品を、自然光・外光・照明・間接光と、さまざまな光のもとでご紹介し、光と作品、空間との関係性を再考します。

4. 一人ひとりのための展覧会

西川の作品に通底する静けさは、会場を凛とした清らかさで包みます。静寂が拡がる空間にゆったりと身を置き、観想に耽ることができる一人ひとりに向けられた展覧会です。

《段丘》2013年

塗料、石膏、木 36×30×20 cm 作家蔵

《池のほとり》2010年

油彩、カンヴァス 100×140 cm 作家蔵

花弁 680×680 cm 作家蔵

All works © Katsuhito Nishikawa 2024

紹介ムービー

YouTubeにて本展の紹介ムービーを公開しています。光と陰影の繊細な移り変わりを、一定の間隔で撮影した静止画をつなぎ合わせる技法「タイムラプス」で表現しています。

作品が湛える光と陰影、そして静謐さに包まれた空間を、ぜひ会場でお楽しみください。

会期中のイベント

※詳細は随時更新いたします

クロストーク 〈要予約〉

毎回ひとりのゲストをお招きし、光や自然、白とグレーなど様々な側面をもつ西川作品の「ある視点」に着目しながら、本展担当学芸員と共に会場を巡ります。

毎月第2、第4土曜日11:30より ※9月28日、1月25日を除く、全7回

入館料のみ|定員35名

受付開始:開催2週間前の土曜日

初回のみ:館内受付にて当日9:30より随時受付(先着35名)

※来館者増加に伴う安全確保のため、オンラインでの事前予約制に変更させていただきます(初回を除く)

ゲスト:

9月14日 西川勝人(美術家)

10月12日 三本松倫代(神奈川県立近代美術館 主任学芸員)

10月26日 田中義久(グラフィックデザイナー、Nerhol)

11月9日 鈴木俊晴(豊田市美術館 学芸員)

11月23日 江口宏志(蒸留家、mitosaya代表)

12月14日 南條史生(キュレーター、美術評論家、エヌ・アンド・エー株式会社代表)

1月11日 保坂健二朗(滋賀県立美術館 ディレクター)

学芸員によるギャラリートーク 〈要予約〉

9月28日(土)、1月25日(土) 各日11:30より

入館料のみ|定員35名

受付開始:開催2週間前の土曜日

※来館者増加に伴う安全確保のため、オンラインでの事前予約制に変更させていただきます

ガイドスタッフによる定時ガイドツアー 〈要予約〉

毎日14:00より

館内受付にて当日9:30より随時受付(先着20名)

入館料のみ

ミュージアムコンサート「静寂の響き」 〈要予約〉

江崎文武(ピアノ)

12月13日(金) 17:45開場 / 18:00開演

会員・一般ともに10,000円 *当日入館料込み

受付開始:会員10月19日(土)、一般10月26日(土)

カタログ情報

西川勝人 静寂の響き

225 × 280 mm/上製本/140ページ

一般販売価格:5,280円(税込)

執筆:前田希世子(DIC川村記念美術館)

デザイン:田中義久、古庄果奈(centre Inc.)

言語:日本語/英語

作品および会場風景は、すべて西川自身が撮影した写真を収録。

表紙は彫刻作品の一部と展覧会タイトルを白い2種のエンボスで表現しています。

◆ミュージアムショップ店頭特別価格:3,850円(税込)

当館ミュージアムショップ店頭では特別価格にて販売いたします。

※ご購入は1名様につき2冊までとなります

※通販は行っておりません

特別メニュー

会期中、庭園内のレストラン ベルヴェデーレと館内の茶席にて、ほおずきをモチーフにした彫刻作品《フィザリス》をイメージした、和洋それぞれの特別メニューをご用意しています(数量限定)。

ほおずきのカッサータ 500円(税込)

シチリア発祥のアイスケーキ「カッサータ」を西川作品に寄せてアレンジ。ドライ、コンポート、ピューレなど、ほおずきのさまざまな形・味をお楽しみいただけます。

※レストランはご予約を推奨しております

ほおずきの上生菓子と抹茶のセット 1,000円(税込)

白いほおずき形の練り切りを、金沢の老舗「和菓子 村上」が創作。甘酸っぱくやさしい香りのほおずきジャムを添えました。

※茶席は予約・入替制です

オリジナルグッズ

ミュージアムショップでは、Tシャツやポストカードなどのオリジナルグッズのほか、本展の世界観をイメージしたドリンクやスイーツを展開します。「植物」「時間」など、本展をひも解くキーワードに共感される方々と制作した特別なグッズと共に、本展の余韻をお楽しみいただけます。

ソーダ/キャンディス × mitosaya

〈薬草園のある蒸留所〉

ペタルチョコレート × shodai bio nature

〈自然素材にこだわった洋菓子店〉

紅茶(リーフ)× teteria

〈紅茶を楽しむ時間を提供する〉

珈琲豆 × yaco coffee

〈情景の浮かぶブレンド〉

会期中のコレクション展示

コレクションViewpoint

「追悼 桑山忠明 1932–2023」

「追悼 フランク・ステラ 1936–2024」

会期:2024年7月6日(土) - 2025年1月26日(日)

会場:201室

コレクション展示の一室では、8月に一周忌を迎える桑山忠明と、今年5月に逝去したフランク・ステラを追悼する特集展示を開催中です。桑山の代名詞ともいえるメタリックカラーのカンヴァス作品のほか、初公開となる版画作品もご紹介しています。ステラは、コレクションのカンヴァス作品6点全てを展示し、デビューから平面に一区切りをつける1960年代後半までの制作を辿ります。